トマトハウス➀の現状

2024年12月25日

徳島トマト担当の、‟にし”です。

前回はトマトハウス➀について、授粉用マルハナバチ(徳島トマト 授粉用マルハナバチ導入(2024.11.7更新))をお届けいたしました。

トマトハウス➀では、8月の定植から来年夏ごろまでにかけて、北側半面(写真左)で1作・南側半面(写真右)で2作の栽培を実施予定です。

1作継続の区はつる下ろしを実施し、現在8~9段目が開花している状態です。

2作実施予定の区では、先日6段上で摘心を実施し、12月末に栽培終了予定となっています。

今回は、施肥潅水の指標の1つである、排液・土壌溶液の採取方法についてご紹介したいと思います。

排液採取

トマトハウス➀では、約3.5 mの長さの栽培ベットが16本ずつ、それぞれ北側・南側に並んでいる状態です。

下の写真のように、各ベットの端にコンテナを設置し、排液採取ができるようになっています。

毎日決まった時間にコンテナの重量を測定し、排液率を算出することで、植物体にとって適切な水量であるかを確認しています。

土壌溶液採取

根域に存在する肥料状態を把握するには、土壌溶液の採取を実施します。

ミズトール(大起理化工業株式会社)をヤシガラ培地に挿しておき、写真のようにシリンジを引くことで、土壌溶液を採取することができます。

排液の場合、排液中の肥料成分は培地から溢れた給液の影響を強く受けますが、土壌溶液ではリアルタイムに根が吸収できる肥料の状態を確認できます。

また、土耕栽培では排液を採取することは困難ですが、この方法であれば、土耕栽培でも根域の養分状態を知ることができますね。

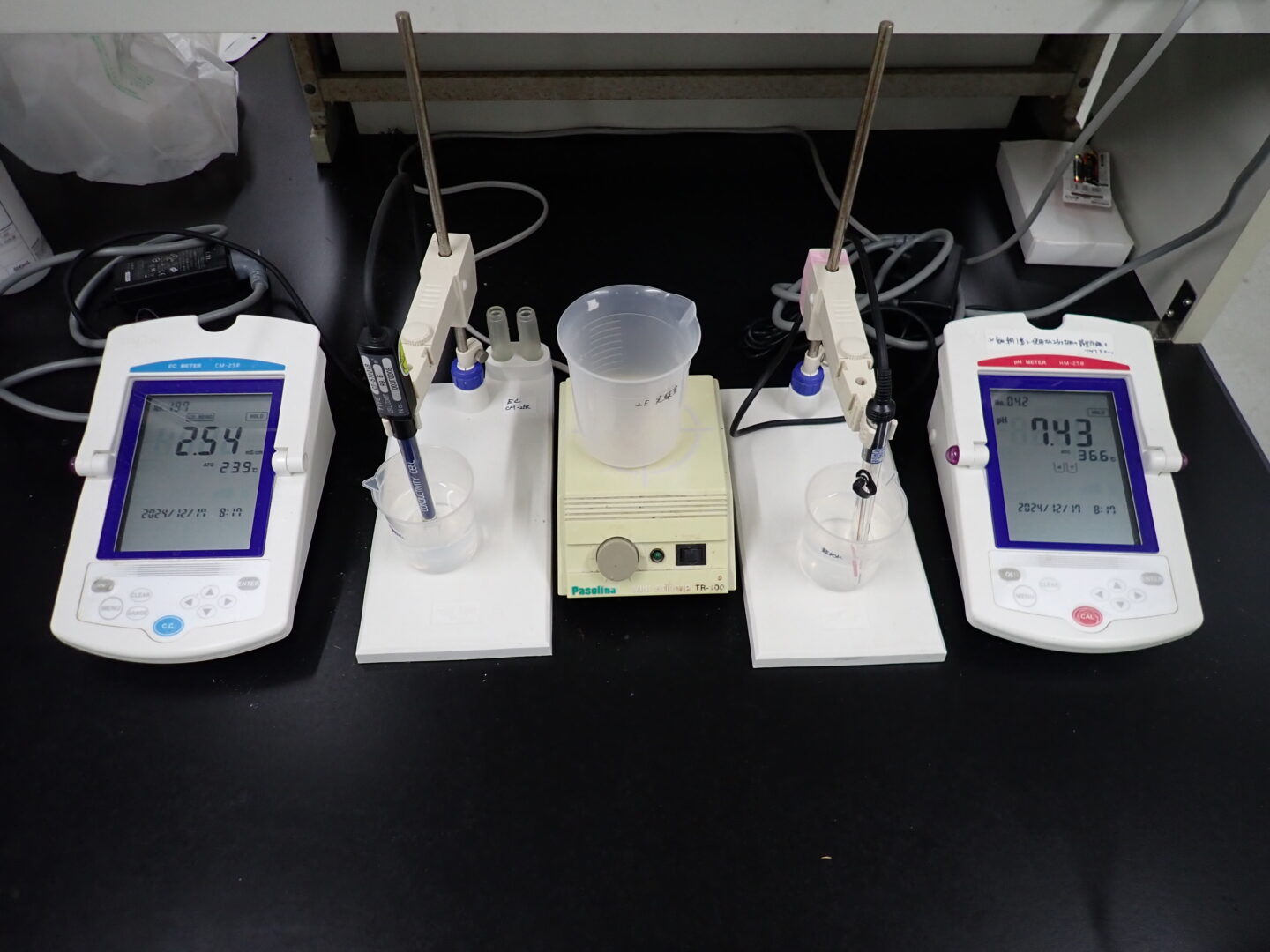

EC・pH測定

採取した排液・土壌溶液は、ECメーターやpHメーターで測定を行い、栽培に適した状態であるかを判断します。

試験目的によっては成分分析を実施しますが、こちらについては後日機会があればご紹介させていただければと思います。

排液・土壌溶液の状態から推測される適切な施肥量・潅水量を、リアルタイムに栽培に反映できるよう、すぐにTT機を操作します。

このようにして今後も、植物の状態と合わせて、排液・土壌溶液からわかる情報をもとに、適切な給液を実施していきます。

つづく、、、

※名前とメールアドレスは公開されることはありません。